20 Jahre voll mit Geschichten aus der Volkswirtschaft

Nr. 12: Hamburg

„Heb mir ein Astra auf, Vera. Ich trinke es nach dem ersten Tor!“

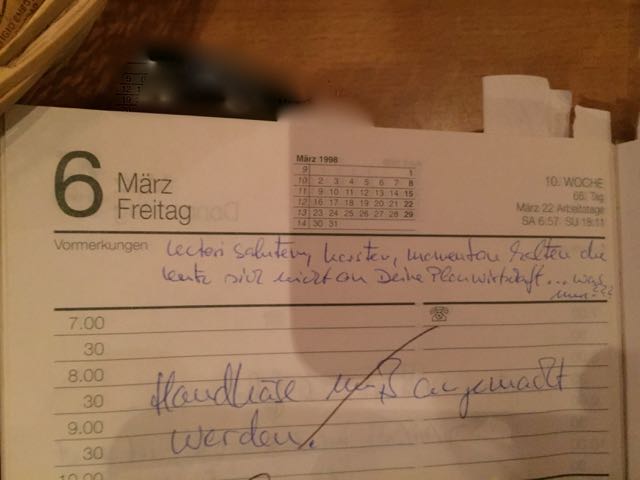

Als Hans-Jochen Vogel seine Memoiren geschrieben hatte, wollte er sie unter dem Titel „Klarsichhülle“ veröffentlichen, wird kolportiert. „Klarsichthülle“ war sein Spitzname. Daten und Fakten im Einzelnen bzw. Ordnung im Politischen symbolisierten für den ehemaligen Kanzlerkandidaten der SPD die Klarsichthülle (besser die Liste in der Klarsichthülle). Ich kann diese Leidenschaft verstehen. Listen mit Notizen pflasterten meinen Weg. Sie sind die Meilensteine und Kreuzungen meines Lebens.

Die in der Kneipe gefundene Liste von unserem Gast Don Elmo ist eine schöne Liste, nicht nur wegen seiner schmeichelnden Schrift. Sie könnte als biografische Quelle dienen. Entscheidende Punkte seines Lebens werden benannt, als er, bedingt durch seine Arbeit, von Deutschland nach Mexiko zog. Anhand der Liste ließe sich mit etwas Phantasie und Dichtung Folgendes über Don Elmo schreiben:

Seine schöne Schrift, die Feingeist gepaart mit Ordnungsinn veriet, stand im Wiederspruch zur Körperfülle. Immer hatte er eine Tüte Gummibärchen griffbereit, die er gerne reihum gehen ließ. Es sollte allen gut gehen. Sein Hang zum bierseligen Gelage in Eckkneipen war ausgeprägt. Aber er trank immer mit Sinn und Verstand. Seine Leidenschaft zu Golf, Tennis, wie zu teureren Uhren, waren kein Geheimnis. Ihm machte es nichts aus, auf den linken Fußballverein St. Pauli zu halten und gleichzeitig dem umgedrehten Diktum Franz Josef Strauß‘, dass links neben der SPD der Abgrund sei, zu glauben. Und jetzt Mexiko…

Don Elmo ist Fan der Fußballmannschaft von St. Pauli aus Hamburg. Eine Weile hat die Kneipe die Spiele des Vereins gezeigt. Zwei andere norddeutsche Gäste sind bzw. waren St. Pauli-Fans.

Der eine ist in meinen Augen der Gast, der mit seinem Lebensentwurf ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Bei ihm stehen Anschauungen nahtlos nebeneinander, die im Leben der meisten anderen nicht existieren. Als ob er zwischen mehreren Sprachen in einem Satz wechselt, aber dies als eine Sprache ausgibt, die klar und verständlich ist. Ich habe in 20 Jahren keinen Vergleichbaren kennengelernt.

Längst nicht alle schätzen seine Art. Für einige ist er ein bunter Vogel. Andere sehen ihn weit kritischer und wundern sich, dass ich seine Geschichten, so seltsam sie auch seien mögen, verteidigte im Glauben, ihn verstanden zu haben. Allerdings häuften sich bei ihm politische Plattitüden, Voreingenommenheiten und Vorurteile vor allem nach zu viel Alkohol. Es brauchte die Vernunft und Klarsicht eines anderen weitaus jüngeren Besuchers, der mich damit konfrontierte. Er stellte mich, nach einer für meinen Gast typischen unverbesserlichen Aktion in der Kneipe, vor die Wahl. Entweder geht er oder der andere. Ein Gespräch lehnte mein exzentrischer Gast ab. Seitdem ist er nur noch selten in der Kneipe anzutreffen.

2006. Fussball-WM.

Der andere bedeutende St. Pauli-Fan und Gast war Olaf. Er ist 2013 verstorben. Sein plötzlicher Tod war ein Schock. Durch die jahrelange stille Präsenz hinterlässt sein Wegbleiben ein Verlust, der die Zeitlosigkeit der Eckkneipe gegenzeichnet. Das ist denen, die jahrelang mit ihm vor dem Tresen standen, schmerzlich bewusst. Seine ruhige, letztendlich verschlossene Art, die sich hin und wieder bei St. Pauli-Spielen in hysterischem Gelächter äußerte, fehlen. Die Zusammenkunft nach seinem Tod in der Kneipe war für die Anwesenden gut, um sich dem Unfassbaren seines Todes gemeinsam zu stellen. Olaf, so vermute ich, hätte über so viel Anteilnahme ein wenig gegrinst, eine geraucht und nach dem nächsten St. Pauli-Spiel gefragt. Ein Kristall-Weizen mit einem Schuss Sprite ist nach ihm benannt: Die Pauli- oder Olafschorle.

2013. Olaf.

Das Foto hängt seit der Trauerfeier 2013, angebracht von Fabrice, auf der Rückseite des Straßenschildes vor der Kneipe. Olaf umgeben von Fabrice und FF, aufgenommen 2010.

Hamburg ist ein gewisser Bezugspunkt. Wie beschrieben kamen viele sehr interessante Gäste aus Hamburg und Umgebung. Einige zogen dahin bzw. zurück. Die Idee der beiden selbst gemachten Schnäpse (Saurer und Mexicana), die Vera in die Kneipe brachte, kommt aus Hamburg.

„Ich dreh‘ durch. Die machen nichts, kriegen keinen Pass hin, und vor dem Tor haben sie die Hosen voll. Gib mir das Astra, aber ich rauch‘ erstmal eine!“