Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte

(Geflügeltes Wort von Max Liebermann)

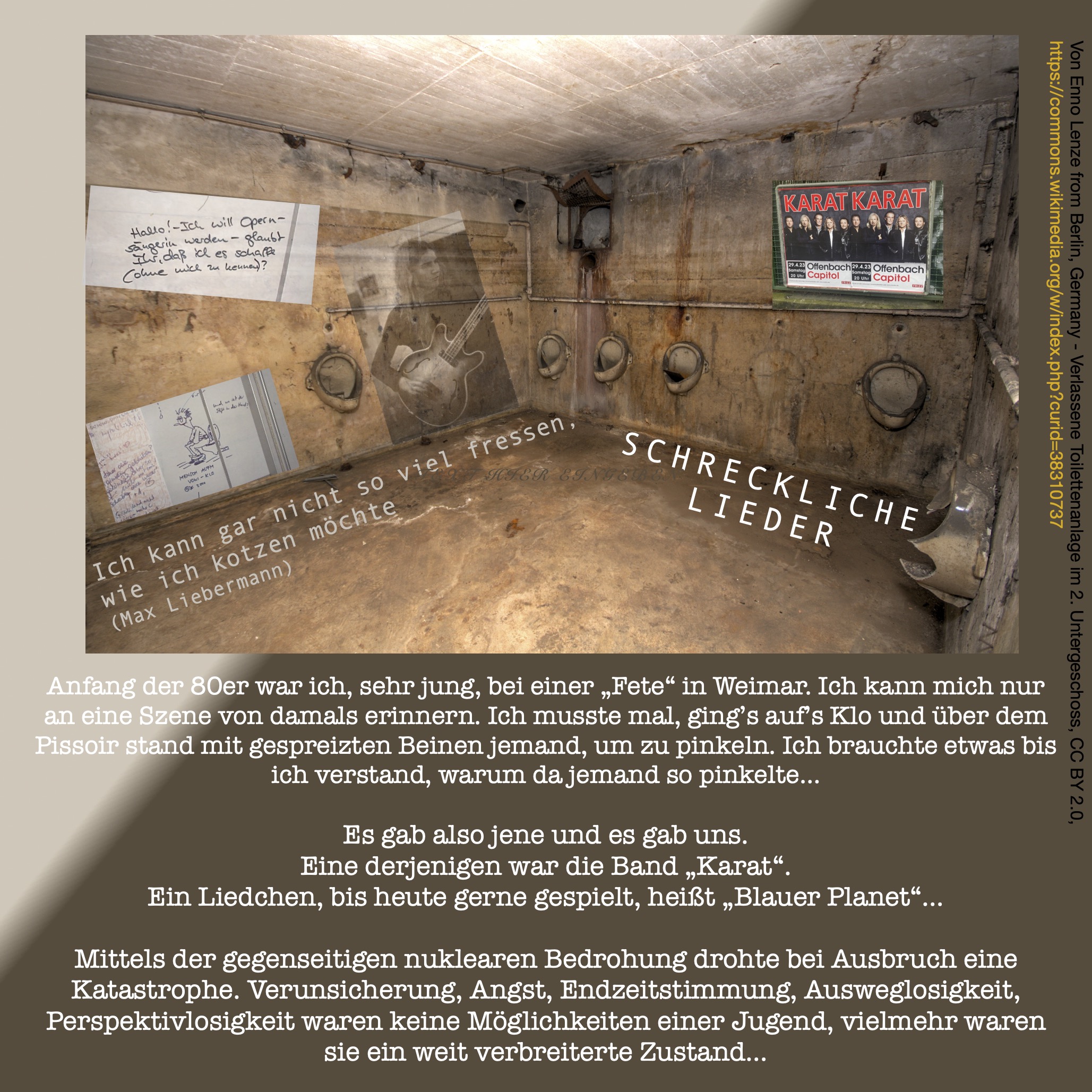

Anfang der 80er war ich, sehr jung, bei einer „Fete“ in Weimar. Ich kann mich nur an eine Szene von damals erinnern. Ich musste mal, ging’s auf’s Klo und über dem Pissoir stand mit gespreizten Beinen jemand, um zu pinkeln. Ich brauchte etwas bis ich verstand, warum da jemand so pinkelte. Es war eine, in meiner damaligen Sprache ausgedrückt, „Punkerin“.

Ganz sicher haben wir in Weimar Musik gehört. Vielleicht spielten Bands. Ganz sicher hörten wir nicht die Musik der etablierten, von Staats wegen protegierten DDR-Bands. Und über eine dieser Bands gleich mehr.

Wir waren in unterschiedlichen Art und Weisen nicht konform mit den Vorstellungen der DDR-Oberen. Wir sahen anders aus. Wir hörten andere Musik. Wir lasen die alten Bücher anders und verbotene dazu. Wir benahmen uns anders. Und schließlich hatten wir andere Meinungen von Geschichte, Gegenwart und Zukunft der DDR. Und letztendlich, weil wir, in einer Nische lebend, dennoch immer mit dem Staat uns auseinander setzten mussten, weil er uns, wenn schon nicht „raus“, nicht wenigstens „in Ruhe“ ließ, dachten und redeten wir unablässig, wir wir es und ob wir es hier aushalten könnten, ohne uns aufzugeben. Unsere eigene Sprache, die sich aus der Zeit, unserem Alter und der besonderen Situation des Lebens in der DDR gebildet hatte, klingt heute sehr fern. Wohl für viele jüngere ähnlich fern, wie für mich, als ich meine Großmutter fragte, weil sie mir als Kind so alt erschien, ob sie ganz früher mal Urmensch gewesen sei. Dennoch Begriffe, wie „Zone“ für DDR, „Abhauen“ für Ausreise ohne Wiederkehr aus der DDR, „für oder gegen den Staat“ rauchen, je nachdem, wo das Wappen auf der Zigarette war, geben lakonisch, schnoddrig, dennoch klar unseren Alltag wieder.

Sie oder wir. Nicht wir stellten diese Aussage in den Raum. Vielmehr drängte man uns so lange, am liebsten in jungen Jahren, bis uns nichts mehr übrig blieb als zu sagen, alles andere muss besser sein als dieser Staat, dem faktisch jedes Mittel recht war, uns zu brechen. 1987 wurde in der DDR die Todesstrafe abgeschafft. 1981 wurde nicht weit von meiner Wohnung in Leipzig in der Justizvollzugsanstalt Leipzig in der Bernhard-Göring-Straße der letzte Mensch per Unerwartetem Nahschuss hingerichtet.

Es gab also jene und es gab uns.

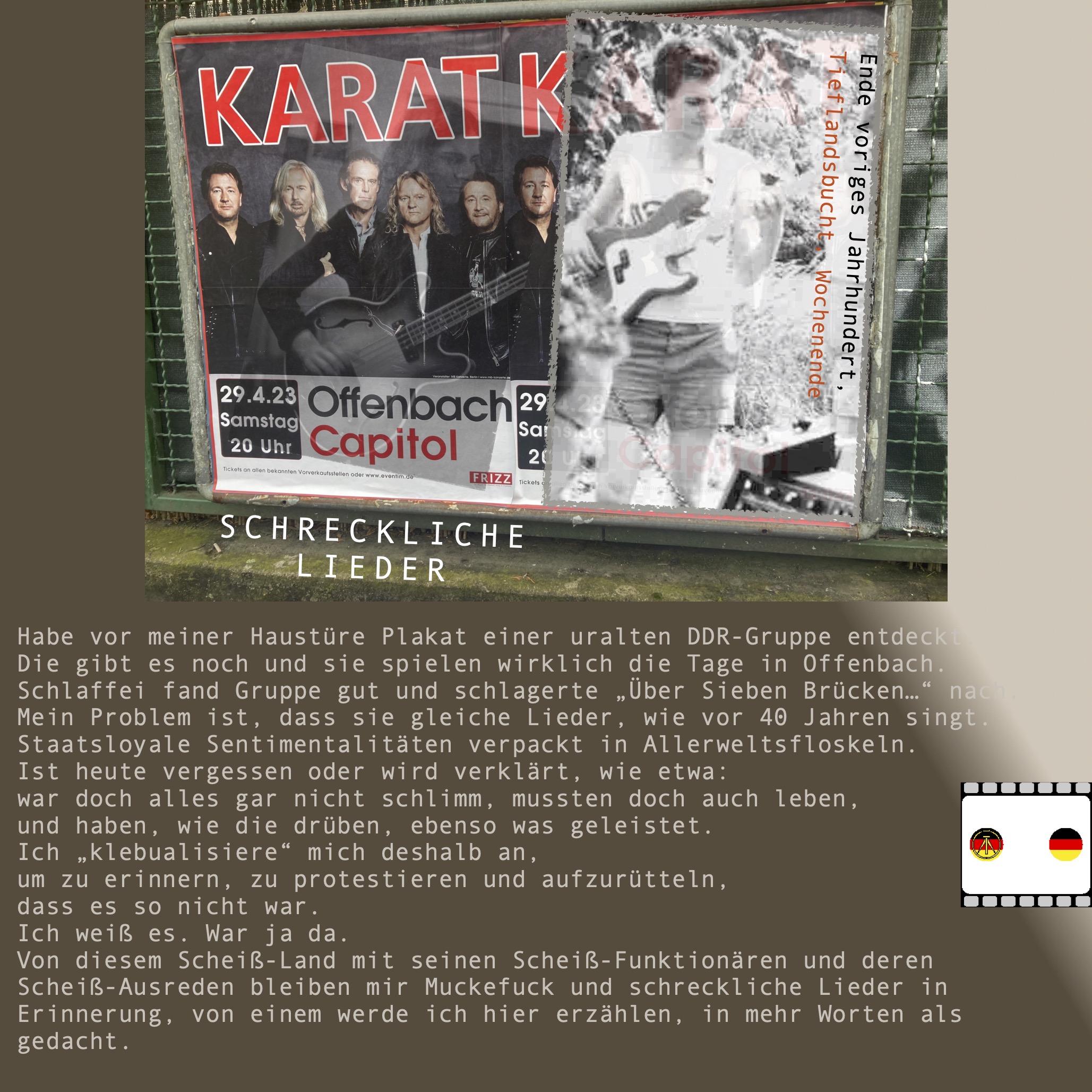

Eine derjenigen war die Band „Karat“. Eigentlich ist eine Erwähnung dieser Band banal. Keiner von uns nahm ihre Lieder ernst. Weder ihre deutschen Texte noch ihre, dem populären Zeitgeist des Westens hinterherrennenden, meistens ein paar Jahre zu späten, musikalischen Versuche, sollten Bestand haben, dachten wir, denn leider war dem nicht so. Die Band existiert immer noch. Ihre Akteure sind teilweise über siebzig und da der Sänger verstarb, singt dessen Sohn.

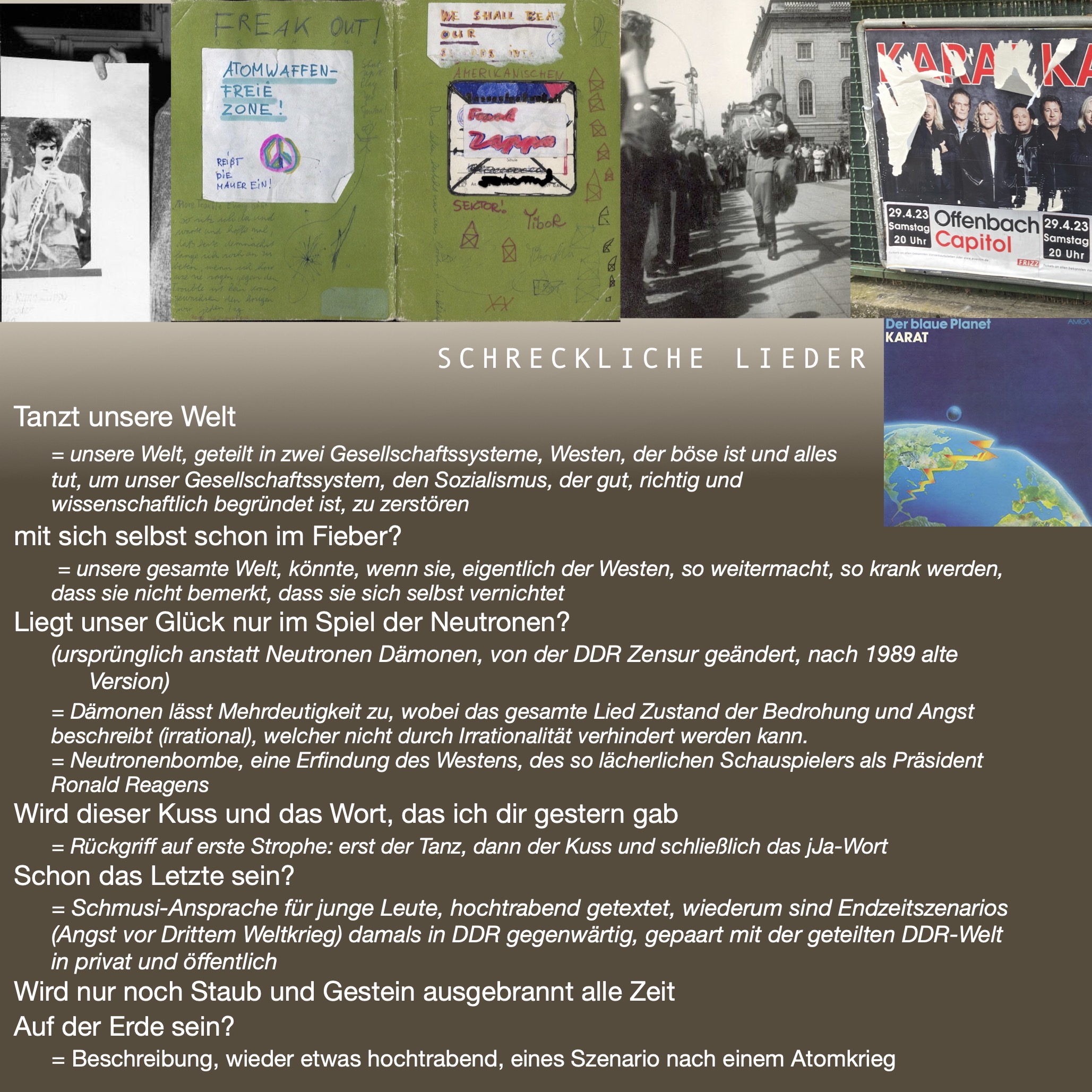

Ein Liedchen, bis heute gerne gespielt, heißt „Blauer Planet“:

Blauer Planet

Autoren: Ulrich Swillms, Norbert Kaiser

Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber?

Liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen?

(ursprünglich anstatt Neutronen Dämonen, von der DDR Zensur geändert, nach 1989 alte Version)

Wird dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab

Schon das Letzte sein?

Wird nur noch Staub und Gestein ausgebrannt alle Zeit

Auf der Erde sein?

Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten

Fliegt morgen früh um halb drei nur ein Fluch und ein Schrei

Durch die Finsternis?

Muss dieser Kuss und das Wort, was ich dir gestern gab

Schon das Letzte sein?

Soll unser Kind, das die Welt noch nicht kennt

Alle Zeit ungeboren sein?

Uns hilft kein Gott unsere Welt zu erhalten

Eingängig. Passend zu dem musikalischen Geist der Zeit. Ein sehr trockener, etwas dünner Grundbeat wird umspielt von einem Basssyntheziser. Hat Disco-Qualität, die zum Mitklatschen gut geeignet ist. Die Gitarre schafft einen Gegenpol, weil sie spielerisch und im Klang fremd wirkt. Der Schlagzeug-Break in der Mitte erinnert an Phil Collins „In the Air Tonight!“, Anfang 1981 erschienen.

Das Lied war ein Auftragswerk zu einem Konzert für den Weltfriedenstag am 1. September 1981 in der Hauptstadt der DDR Berlin.

Anfang der 80er herrschte zwischen Ost und West der Kalte Krieg. Der Westen, insbesondere die USA, versuchte unter ihrem konservativen Präsidenten Ronald Reagan den Osten tot zu rüsten. Mittels der gegenseitigen nuklearen Bedrohung drohte bei Ausbruch eine Katastrophe. Verunsicherung, Angst, Endzeitstimmung, Ausweglosigkeit, Perspektivlosigkeit waren keine Möglichkeiten einer Jugend, vielmehr waren sie ein weit verbreiterte Zustand. Wer wollte in dieser Welt leben oder gar Kinder in sie hineinsetzen. Durchaus vergleichbar mit heute. Auch heute schwebt die nukleare Bedrohung Russlands im Krieg gegen die Ukraine an alle, die mit Waffen der Ukraine helfen. Und heute schwebt die allgemeine Angst vor den Gefahren der Klimaveränderung über allen. Vor vierzig Jahren gab es die Warnungen ebenso, nur waren sie nicht allgemeiner Konsens wie heute.

Damals ging es um die SS-20-Raketen der Sowjetunion, welche die Hauptstädte des Westens innerhalb von Minuten zerstören würde.

Die Antwort des Westens war der Nato-Doppelbeschluss, und eine Art Superwaffe, die Neutronenbombe.

Der Osten versuchte mit allen Mitteln dagegenzuhalten und stellte sich als Friedensengel dar, u.a. mit dem Lied zu Picassos „kleiner weißen Friedenstaube“.

Kulturell wurde mit dem musikalischen Popzeitgeist des Westens an der Kulturfront in Ost und West Betrieb gemacht. Das Lied von Karat „Der blaue Planet“ ist ein Beispiel für verschiedenste, textlich ähnlich gelagerten Lieder der etablierten Popmusik in der DDR. Inhaltlich ist es immer das Gleiche. Schuld ist der Westen und alles könnte doch ganz einfach sein, wenn man den gesunden, allerdings nach DDR-Lesart Menschen-Verstand, anwenden würde. Ein bisschen DDR-Frieden kann doch nicht so schwer sein, denn für Frieden und gegen Krieg sind wir doch alle.

In besagten Lied soll die DDR-Kultur-Zensur in dem ursprünglichen Text eingegriffen haben. Der Vorwurf war, die Sprache sei zu unspezifisch. Das Böse, sprich der US-Imperialismus, musste noch erwähnt werden. Deshalb änderte man in der zweiten Zeile das Wort Dämonen in Neutronen um. Passte gut, den jeder fand die Versuche einer Neutronenbombe schlecht.

Dann gab es noch einen Bezug, was bei der Beschreibung der Erde vom Weltall aus, jeder DDR-Bürger verstand. Juri Gagarin, der erste Kosmonat beschrieb bei seinem ersten Versuch:

„Ich sehe die Erde! Ich sehe die Wolken, es ist bewundernswert, was für eine Schönheit!“

Der erste Verweis ist also die Schönheit des Planeten Erde, wie sie ein Sowjetmensch, der nicht an Gott glaubt, wirklich als erster Mensch gesehen hat. Und jetzt wird es gemein. Jeweils als eine Art Abschluss gib es einen verbalen Faustschlag gegen die Opposition im eigenen Land.

Und da hatte sich emotional nicht viel geändert zu Wilhelm Zwei, als er 1914 zum 1. Weltkrieg ausrief, nur noch Deutsche zu kennen, die natürlich für den Krieg sind. Wer dagegen ist, kann nur ein Verräter, ein Vaterlandsverräter sein. Und im Text bei Karat ist es nicht viel anders. Wer mit irgendwelchen der Bibel entnommenen Zitaten für den Frieden und für die Abrüstung in Ost und West wirbt, muss ein Irrer oder ein DDR (Vaterlands)-Verräter sein.

Zusammengefasst klaubt man ein paar Allgemeinplätze in einer Art lyrischen Sprache zusammen, die niemandem weh tut. Waffen sind immer blöde, vor allem, wenn sie auf einen selbst gerichtet sind. Man nimmt noch einen Querverweis, der in der DDR als bekannt vorausgesetzt werden kann, hinzu und grenzt sich klar vom Nichtstun (Beten oder Pazifismus) ab. Fertig ist die Friedenshymne. Tut nicht weh. Musikalisch einigermaßen auf Westniveau. Ist nicht zu dämlich und kann dazu noch Extrapunkte einfahren, indem man der Friedens-Konkurrenz im eigenen Land ans Bein pinkelt. Denn die DDR und ihre sozialistischen Bruderländer treten doch offensichtlich für den Weltfrieden ein. Sie wollen gar nicht sich am Rüstungswettlauf beteiligen. Werden vom Westen dazu gedrängt. Wer das Gegenteil behauptet, lügt, denn der Marxismus (gleichgesetzt mit DDR) ist allmächtig, weil er wahr ist.

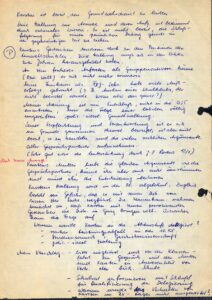

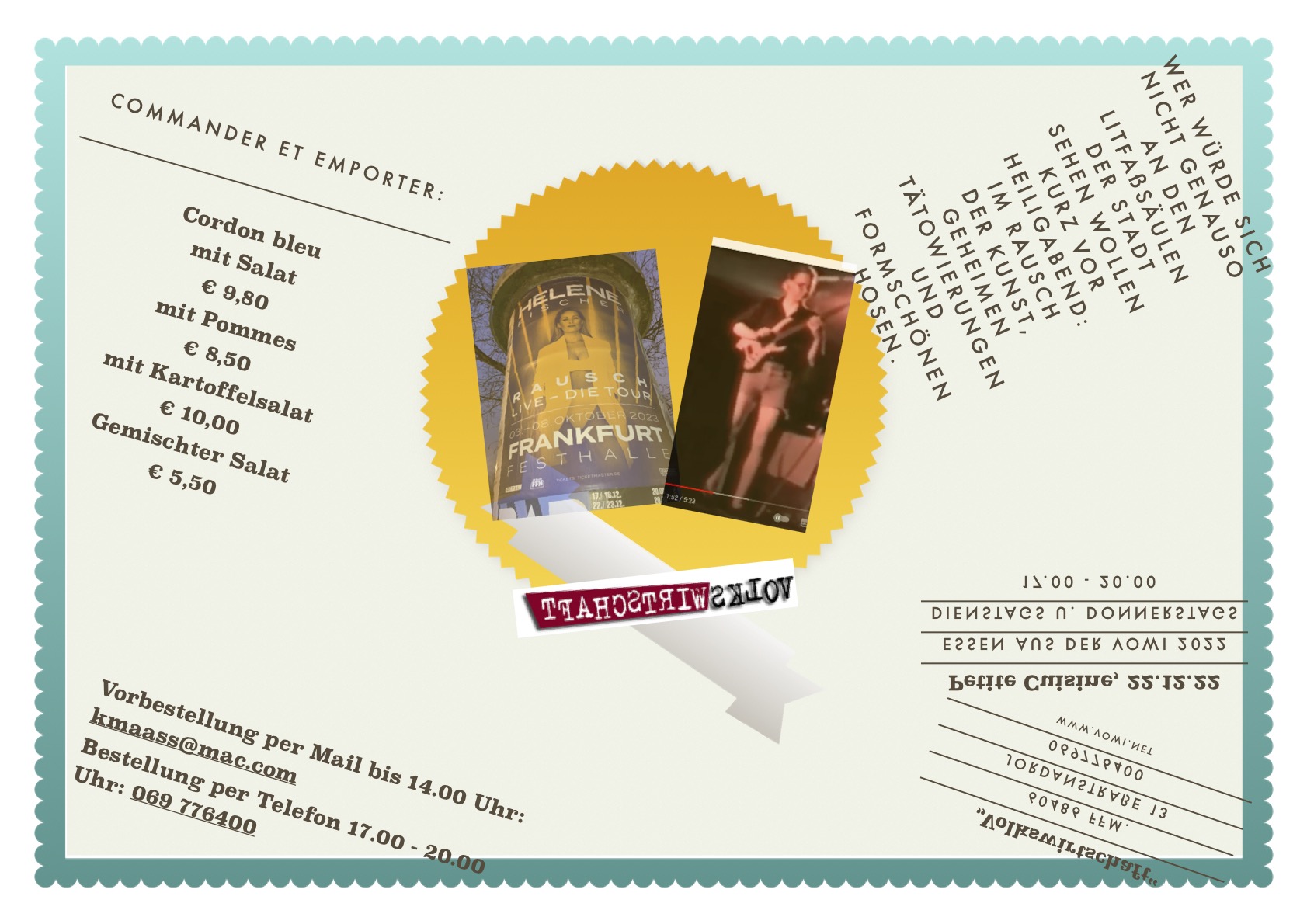

Und nun nach all den Jahren, sehe ich Plakate dieser Band. Sie spielen tatsächlich im April in Offenbach.

Und ich sehe Leute ernsthaft mit der alten, so falschen, so hinterrotzigen DDR-Symbolik, der „kleinen weißen Friedenstaube“, ernsthaft für eine Ende des Krieges in der Ukraine demonstrieren.

Ich verstehe es nicht. Drehe mich angewidert weg und denke, ihr könnt mich mal. Ein Glück, dass ich nicht so geworden bin wie ihr.

Vielleicht sollte ich mich auf eines der Instrumente der Band im April festkleben, um zu erinnern, zu warnen und nicht zu vergessen. Mach ich brav nicht. Vielmehr erzähle ich es hier und ertrag es.

Und zum Pinkeln auf Männerpissoirs in der klassischen „Pullermann pullert im Stehen“ kann ich nur sagen, dass dort mehr übrig bleibt, als bei der klassischen „Pulli pullert im Sitzen/Hocken“ auf dem Klo.

Putze mit jahrzehntelanger Erfahrung.

-

-

Von Enno Lenze from Berlin, Germany – Verlassene Toilettenanlage im 2. Untergeschoss, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38310737

-

-

Frauen-Klo, Vowi, 2000

-

-

Frauen-Klo, Vowi, 2000

-

-

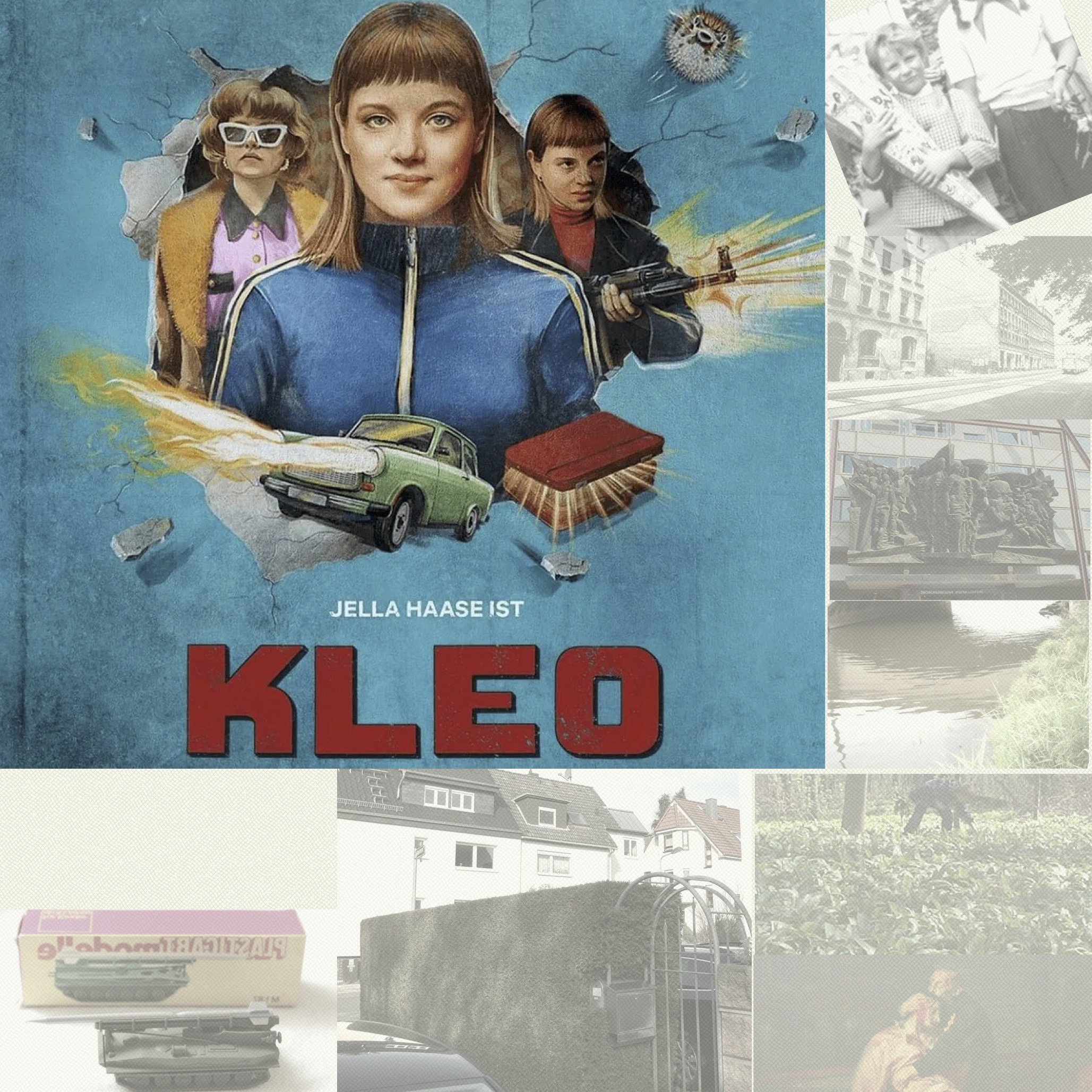

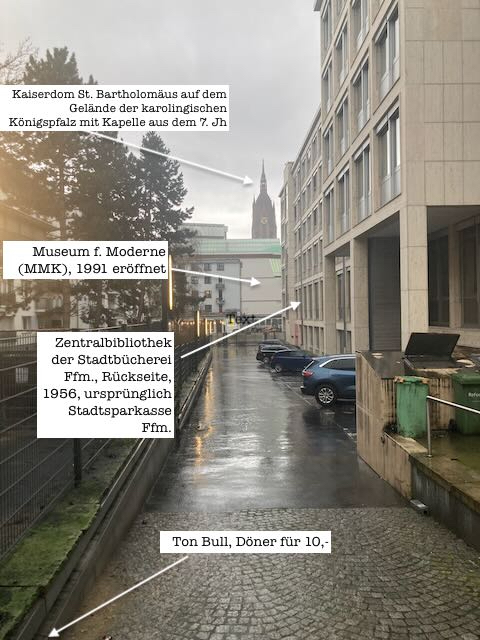

Konzertplakat, 2023, Ffm.

-

-

Ganz früher bei Deep Purple